非常灯と誘導灯の違いとは? 照明の種類やLED化のメリットについて解説

災害時に備えて設置される「非常灯」と「誘導灯」は、見た目は似ていても、その目的や性能には明確な違いがあります。

誘導灯は、火災などの発生直後に避難経路を示す役割があり、視認性を重視する一方で、耐熱性能は求められません。

一方、非常灯は消防隊の救助活動や避難継続を想定し、30分間以上の点灯や一定の照度、さらには耐熱性が求められる照明器具です。

本記事では、こうした非常灯と誘導灯の違いをわかりやすく解説し、あわせてLED化によるメリットもご紹介します。

非常灯や誘導灯のLED化を検討されている方は是非ご覧ください。

目次

非常灯と誘導灯の違いとは?

非常灯と誘導灯、それぞれの違いとはどのようなものなのでしょうか?

ここでは2つの違いについて解説していきます。

非常時の照明としての「非常灯」

「非常灯」は災害時に停電した際、フロアや室内、階段などを照らし避難を迅速に行う目的で設置されます。

照明器具にバッテリーを内蔵した電池内蔵型と、電源装置を別に確保した電源別置型があり、設置する場所や規模に合わせていずれかを選定します。

避難経路を知らせる「誘導灯」

「誘導灯」も被災時に避難を迅速に行うために設置するという目的は同じです。

しかし誘導灯は避難する人に対し、避難経路をはっきりと知らせる目的で設置されます。非常灯のようにフロアや室内を照らすための照明ではないところに違いがあります。

非常灯と誘導灯は、併用が義務付けられています。

例えば地下鉄の駅舎のように入り組んだ窓のない場所では、誘導灯の灯りだけでは避難経路が分からない場合があります。

このため非常灯と組み合わせて安全に避難できるようにしておくことが大切です。

消防法と建築基準法の違い

避難を安全に行う目的で使用されるこれらの照明は、法律で設置が義務付けられています。非常灯は建築基準法、誘導灯は消防法でそれぞれ定められています。

非常灯の種類

非常灯は建物の設置場所や状況に合わせ種類が豊富にあります。

非常灯の点灯形態は3種類

- 専用型

普段は消灯していて、停電の時のみ点灯します。点灯する光源は1つです。 - 組込み型

平常時と非常時の2つの光源が使用されています。そのため、非常時に使用する光源の寿命は長くなります。 - 併用型

光源は1つですが、平常時は通常の電源で点灯し、非常時(停電時)はバッテリーで点灯します。

バッテリーは定期交換が必要

電源(バッテリー)を内蔵した電池内蔵型の非常灯は、定期的にバッテリーの交換が必要になります。

最近ではLEDを光源とする非常灯が登場し、寿命が大幅に延びたため電球の交換頻度は大変少なくなりました。

一方、バッテリーの寿命は4〜6年で交換が必要です。

このため設置場所の規模や台数によっては、電源を別に確保した電源別置型に切り替えた方が維持費を節約できるケースがあります。

誘導灯の種類

誘導灯は、火災や停電などの非常時に安全な避難を促すために設置される防災照明です。設置場所や用途に応じて複数のタイプがあり、それぞれに異なる役割があります。ここでは、代表的な誘導灯の種類について解説します。

避難口誘導灯

避難口を明確に示すために設置されるのが「避難口誘導灯」です。非常階段の出入口や建物の出口付近などに設けられ、一般的に緑の地に白の矢印と人物のピクトグラムが表示されています。避難の最終地点を示す重要な設備です。

通路誘導灯

通路や階段、交差点などの中間地点に設置され、避難口までの方向を案内するのが「通路誘導灯」です。白背景に緑色の矢印が使われることが多く、避難者が進むべきルートを視覚的に伝える役割を担います。

客席誘導灯

映画館やホール、劇場などの観客席エリアに設置され、足元の安全確保を目的とした「客席誘導灯」もあります。照度の基準(0.2ルクス以上)を満たす必要があり、観客が安全に通路を確認できるように設計されています。

階段通路誘導灯

階段やスロープに取り付けられる「階段通路誘導灯」は、段差や傾斜を明るく照らしながら、避難中の転倒を防ぐことを目的としています。階数表示が可能なタイプもあり、避難者が自分の現在地を把握しやすくなっています。

これらの誘導灯はすべて消防法に基づき設置が義務付けられており、特に避難口・通路・客席用の誘導灯については、原則として24時間常時点灯する必要があります。視認性の高さが重視されるため、照度やピクトグラムの明瞭さが確保されていることが重要です。

非常灯・誘導灯の設置基準

非常灯・誘導灯の設置基準については以下の通りです。

非常灯の設置基準

非常灯の設置は「建築基準法施行令 第126条の4」で定められており、建物の用途や規模に応じて義務付けられています。特に以下のような施設では、設置が必要です。

- 劇場、映画館、公会堂、集会場など

- 病院や入院設備のある診療所、ホテル、共同住宅、寄宿舎など

- 学校や体育館などの教育施設

- 百貨店、マーケット、展示場、ナイトクラブ、遊技場などの商業施設

上記の施設に加え、以下の条件に該当する場合も設置が義務となります。

- 地上3階以上で延べ面積500㎡を超える建物

- 延べ面積1,000㎡を超える建物

- 窓のない居室を含む建物

これらに該当する建物では、室内のほか、避難経路となる廊下・階段・通路などにも非常灯を設ける必要があります。

誘導灯の設置基準

誘導灯は「消防法施行令 第26条」「消防法施行規則 第28条の3」などで定められています。建物の構造や使用形態に応じて、設置が義務付けられており、避難口や避難経路の安全な誘導を目的としています。

また、2010年に消防庁から通知されたガイドラインでは、蓄光式誘導標識の使用について「必要な照度が確保できない場所では、発光型の誘導灯を設ける必要がある」とされています。

消防法で誘導灯が必須とされていない場所では、代替として蓄光式標識(電源不要・省メンテナンス)を使用することも可能です。ただし、既存の誘導灯設備を蓄光式へ変更する場合は、事前に所轄の消防署への申請・許可が必要です。

設置義務が免除されるケース

一部の建物や条件では、非常灯や誘導灯の設置義務が緩和されることもあります。たとえば以下のようなケースです。

- 一戸建て住宅や長屋、共同住宅の住戸部分

- 病院の病室、寄宿舎の寝室などの居住専用スペース

- 学校の一部施設や避難に支障のない階層の居室

また、階段やスロープにおいて、非常灯だけで十分な照度と避難方向の確認が可能な場合は、誘導灯の設置が省略されることもあります。

非常灯・誘導灯のLED化のメリット

非常灯や誘導灯はLED化できるのでしょうか?

実は非常灯については、最近まで白熱球・蛍光灯の使用のみが認められていました。

しかし2017年「建設省告示」により新たな非常灯光源としてLEDが追加されました。

現在では非常灯も誘導灯もLED化する事が可能ですので、点検時などに両方まとめての交換するのがおすすめです。LED化することで次のようなメリットが得られるのでご紹介します。

電気代を節約できる

従来の蛍光灯からLEDに交換した場合、消費電力は約半分になります。また、誘導灯は24時間点灯している施設も多いため、LED化することで電気代を大幅に節約できます。

点検の作業効率が高い

非常灯が正常に点灯することを確認するための点検作業では、自己点検機能の装備や、リモコンに対応した機種の登場により、点検作業の効率も大幅にアップします。

衝撃に強い

白熱電球や蛍光灯は外部がガラスのため割れやすく、衝撃には弱いです。

それに対してLEDは樹脂製で衝撃に強く、外周部はシリコンなどでコーティングされているため、地震等で落下しても割れにくいというメリットがあります。

非常灯のLED化について詳しくは下記の記事をご覧ください。

非常灯をLED化する際の注意点や確認すべきポイントをご紹介

非常灯・誘導灯のLED化ならミラノインテリアにお任せ下さい

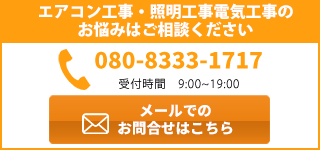

京阪神地区で非常灯・誘導灯のLED化をご検討の方は、電気工事の専門業者「ミラノインテリア」にお任せください。

非常灯・誘導灯の維持管理は法律で義務付けられていますので、定期点検が欠かせません。

ミラノインテリアでは、電気工事士の資格を持つスタッフにより建物や設置場所に最適なLEDプランをご提案いたします。

LED工事についてお悩みの際は、是非お気軽にご相談下さい。

ミラノインテリアのLED照明・電気器具に関するサービスの詳細や料金はこちら

まとめ

今回は、非常灯と誘導灯の違い、LED化をおすすめする理由について解説しました。

非常灯と誘導灯は、どちらも災害などの停電時に使用されますが、役割はそれぞれ異なります。

LED化することで、電気代の節約や点検作業の効率化につながり、またLEDランプは衝撃性に優れ、災害時に万一落下しても割れにくいなど、大きなメリットがあります。

バッテリーについても電源別置型であれば、バッテリーを一か所に集めることができ、点検の手間を軽減できますので、こちらもご検討下さい。

非常灯・誘導灯のLED化をご検討の際は、ミラノインテリアに是非お任せ下さい。